読みもの

2024.06.06

【全国曹洞宗青年会】災害復興支援活動 中国管区研修会

住職が出向させていただいています「全国曹洞宗青年会」の50周年記念事業としまして、災害復興支援活動 中国管区研修会が6月4日広島県福山市泉龍寺様にて開催されました。

災害時の炊き出し研修、また当日には「特定非営利活動法人災害救援レスキューアシスト」中島武志氏にお越しいただきまして、災害時のボランティアに入る上での心構えなど、現地で感じられて事をご講義いただきました。

私自身は東日本大震災を学生時代に東京で経験し、自信を含めた災害は人事とは思えませんでしたが、今回の能登の災害など実際にボランティアへ入ったことはありませんでした。

それには個人として、ハードルが高いように感じていたり、何か出来ることはないかと考えているだけで、前に進めていなことが多くあったと振り返っていました。

実際に現地へボランティアへ入ろうと思うと、やはりハードルは高いですが、離れていても出来る支援、義援金など、今できることを少しでも行なっていければと感じ、また学ぶことのできる機会となりました。

2024.03.17

佐世保施食法要【YouTube動画】

住職が出向しています、全国曹洞宗青年会。

この度、担当している教化委員会にて、長崎県佐世保市で行われている、お盆の施食法要を撮影させていただきました。

地域に風習によって違いのある施食法要。

佐世保市では太鼓にてお経のリズムをとる、全国でも珍しい法要となっています。ぜひご覧いただき、さまざま地域の法要に触れていただけたらと思います。

2023.05.08

今というかけがえのない時間

5月8日で新型コロナウイルスの対応が5類の対応になりました。

コロナ禍での生活が続いてきました。「もう何年経ったのか」考えても今が何年目かすっかりわからなくなってしまったように感じています。そうした生活が日常になり、以前のような生活まで戻っていかいない中でも私たちは一年一年、一日一日、時間は過ぎていき、歳を取り、同じままの自分という存在はなく、常に変わっていき、今ここにいる自分は、毎日が新しい自分がいます。

少しずつではありますが、お法事やお葬儀のお参りの方の人数も以前の様に戻ってきています。そうした中で、小さい子どもさんのお参りもあり、読経が始まると「シッ!静かにして!じっと座ってて」という小さな声が聞こえてくることがあります。しかし子ども達はなかなか思う様には言うことを聞いてくれないものです。「まだ終わらないのーあれは何―」なんて声が聞こえてくることもあります。私も子どもがいるので「そうがよなー気を使うし、大変だよな」と思うことがあります。私自身も親戚のお法事やお葬儀へ子どもたちとお参りをすると大変な思いをします。

そんな中、ふと思い出すのが子どもだった頃、祖父母に会うと「大きくなったなー」「すっかり大人になって」と声をかけてもらっていたことを思い出します。その時、きっとご先祖様もそうした気持ちでお参りの場を、この世にいる私たちと共にしているんだろうな、と思うと読経中におしゃべりしたくなったり、お寺の置物が気になったり、じっとしていられない姿も子どもにとっても、大人の私たちにとっても、今しか見てもらえない、かけがえのない姿、かけがえのない時間なんだなと感じました。そう思うと、読経しながらも聞こえてくる子ども達の様子は微笑ましいひと時だなと気づく事ができました。

私たちは、昨日に戻ることも、明日を生きることもできません。騒がしかった子ども達も、大きくなっていくと静かにお参りできるようになっていきます。時間はどんどん過ぎ去っていきます。

これからどう戻って行くのか。そうした中で、時の流れの中にいる自分自身を見つめ、お墓やお仏壇に手を合わせた時「今生きている自分の姿」をご報告していただきたいと思います。そして、良い報告ができるよう「今というかけがえのない時間」を大切に毎日を歩んでいきたいものです。

11月1日 子どもの通う幼稚園の年長さんが、長通寺に遠足で坐禅を体験しに来てくれました。「こんにちはー」みんな元気が良く、こちらも元気をもらいながらの出迎えとなりました。

長男は自分のお寺に遠足で来ると言うこともあり、照れながらもどこか緊張した様子。

町中の幼稚園へ通っているので、他の子ども達は「カエルがいる、カメムシがいる」など珍しいようで、興奮気味でした。

その中始まった坐禅体験。お泊まり保育でも坐禅を体験しているのでみんなが慣れているようで、得意げな表情をしながら「知っとるー」と教えてくれます。

山の中の珍しい環境で興奮していた気持ちも、一転、シーンと気持ちを切り替え坐禅に取り組む姿は大人顔負け。

ふと入り口を見ると、綺麗に揃えられた靴が目に入りました。

「すごいな、しっかりしてるなー」と感心しながらの一時となりました。

坐禅をすると心が落ち着き、調います。はき物を揃えると心が調います。

「はきものをそろえると」 藤本幸邦老師の詩

はきものをそろえると

こころもそろう

こころがそろうと

はきものもそろう

ぬぐときにそろえておくと

はくときに心がみだれない

だれかがみだしておいたら

だまってそろえておいてあげよう

そうすれば きっと

世界中の人の心もそろうでしょう

2022.10.01

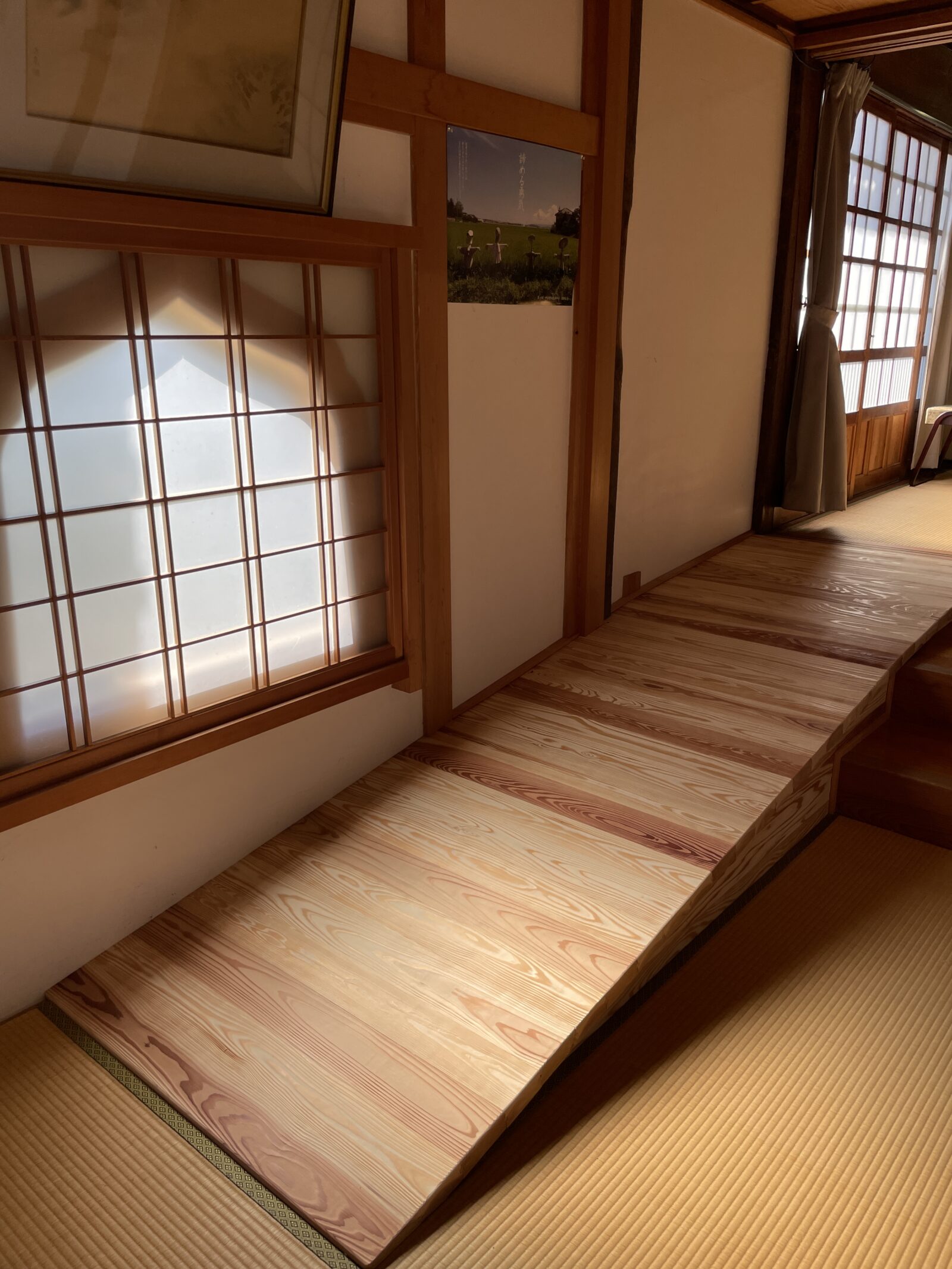

お参りしやすいお寺に

今年のお盆前。

お寺の玄関から本堂にかけて「スロープ」が完成しました。

昔ながらの作りのお寺の為、段差が多く、その段差も大きく、お参りいただく方からは

「お参りするのも大変だね」

「車椅子できても手伝ってくれる人がいないと上がれなくて迷惑かけてしまうから、お参りはやめとこうかな」

「足の調子が悪くて今回はお参りできないです」

という声が多くなってきていました。

なんとかできないだろうか。

と考えていたなかで、数年前から案を出していましたが「スロープを作ってほしい」という具体的な要望をいただき「いつまでも先延ばしにしていてはいけないな」ということで、今年のお盆に間に合うように取りかかり、護持会役員の大工さんに依頼、相談をしながら完成することができました。

完成をしたら、さっそく「いいのができてるなー」「助かります」という声をたくさんいただき、多くの方が求めておられたんだなと実感するお盆となりました。

まだこの場所には「手すり」が着いていないので、もうしばらくお待ちください。

お寺の入り口も段差が大きく、今後改善をしていかなければならない場所が多くありますが、

「お寺ってお参りしづらいのが当たり前」から、

「お参りをしやすいお寺」に少しでもしていけるようにしていきたと考えていきますので、ご意見などありましたらお気軽にご連絡ください。